Académico de la Universidad de Chile mide la calidad del espacio público en la Alameda usando inteligencia artificial e información geoespacial

La Movilidad Activa —ya sea a pie o en bicicleta— no solo es una forma saludable de movernos, sino también una pieza clave para construir ciudades más sostenibles. Pero hay una pregunta que sigue latente: ¿qué hace que un espacio público invite a moverse activamente?

Eso fue precisamente lo que se propuso investigar el profesor Tomás Cox, ( Arquitecto / MSc. Geo. / Phd. Ing. / Coordinador Magister en Urbanismo Universidad de Chile.) en el estudio “Medición de la Calidad del Espacio Público para Movilidad Activa”, centrado en el emblemático eje Alameda, en pleno corazón de Santiago. Esta investigación fue parte de un proyecto más amplio, del cual Cox fue parte, en el cual el académico Carlos Moreno (de la Universidad de Paris-Sorbonne, y creador del concepto de la Ciudad de 15 minutos) asesoró al Gobierno Regional de Santiago en el Plan Maestro para la Nueva Alameda.

Eso fue precisamente lo que se propuso investigar el profesor Tomás Cox, ( Arquitecto / MSc. Geo. / Phd. Ing. / Coordinador Magister en Urbanismo Universidad de Chile.) en el estudio “Medición de la Calidad del Espacio Público para Movilidad Activa”, centrado en el emblemático eje Alameda, en pleno corazón de Santiago. Esta investigación fue parte de un proyecto más amplio, del cual Cox fue parte, en el cual el académico Carlos Moreno (de la Universidad de Paris-Sorbonne, y creador del concepto de la Ciudad de 15 minutos) asesoró al Gobierno Regional de Santiago en el Plan Maestro para la Nueva Alameda.

¿Cómo lo hizo?

Santiago fue el punto de partida. Más específicamente, el eje Alameda, uno de los corredores más emblemáticos de la ciudad. Allí se desarrolló el primer caso de estudio del proyecto, aplicando una innovadora metodología para entender cómo percibimos el espacio público cuando nos movemos activamente por la ciudad.

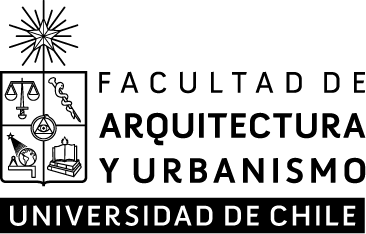

La investigación comenzó con la selección de 200 imágenes aleatorias extraídas desde Google Street View, tomando como base los centroides de calles ubicadas dentro de un radio de 800 metros alrededor del eje. Las imágenes, captadas en los cuatro puntos cardinales, ofrecieron una visión panorámica de los entornos urbanos.

A través de una encuesta realizada a 212 personas, cada participante comparó 10 pares de imágenes (cinco caminando y cinco en bicicleta), lo que permitió reunir más de 2.000 comparaciones individuales. Cada 15 minutos, el sistema generaba nuevos pares aleatorios, alimentando una base de datos dinámica y en constante evolución.

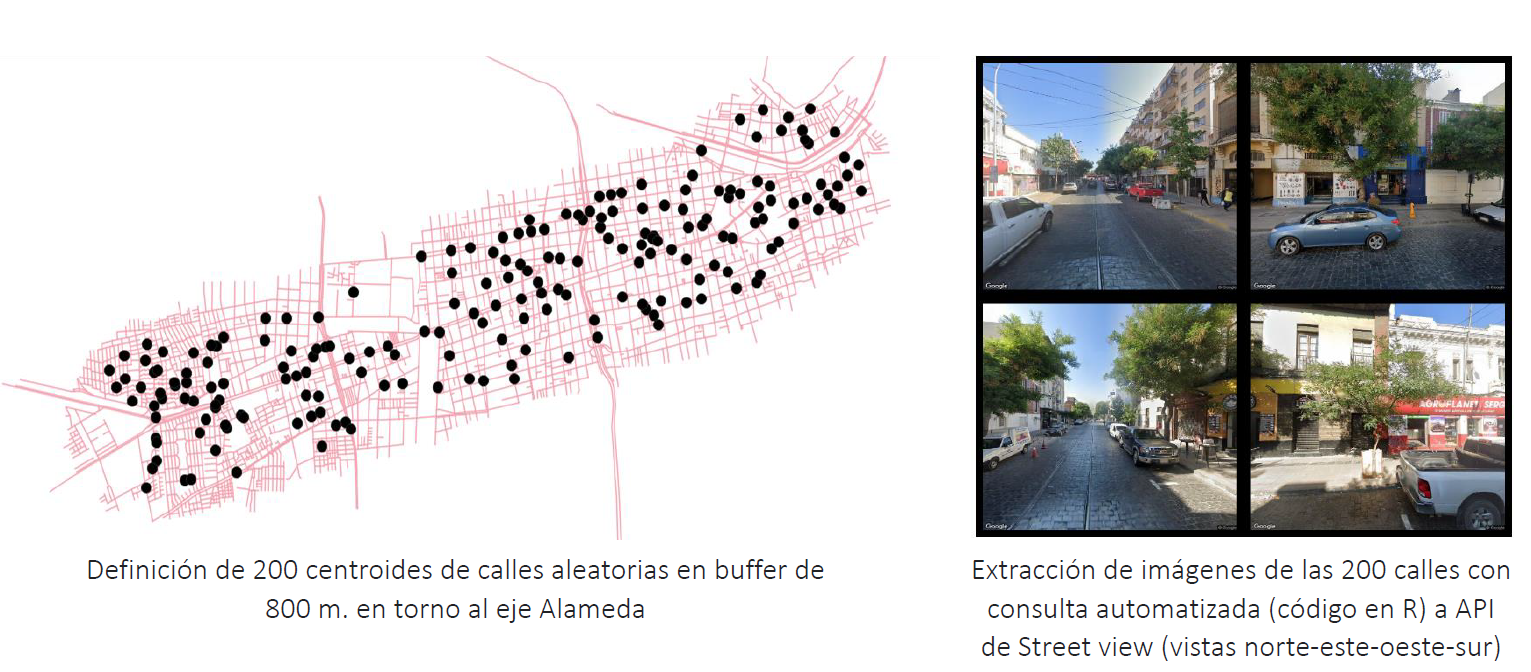

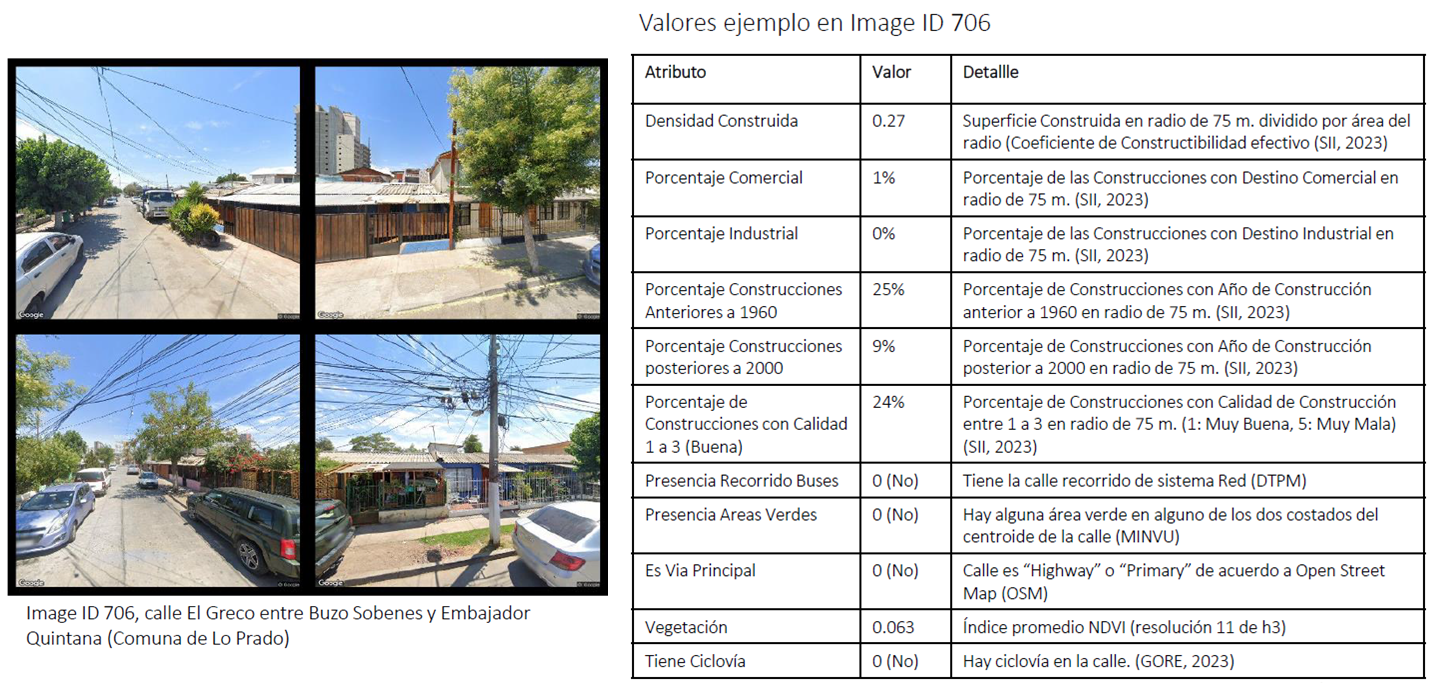

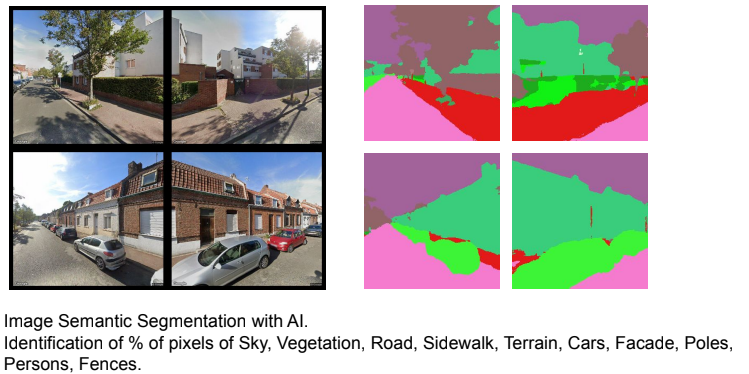

Paralelamente, se midieron atributos físicos de las mismas 200 calles mediante un sistema de información geográfica (SIG). A través de herramientas geoespaciales en RStudio, se analizaron factores como la presencia de vegetación, densidad edificada, intensidad comercial, conexión al transporte, antigüedad, calidad de las construcciones, entre otros. Además, se usó un algoritmo de Inteligencia Artificial (segmentación semántica) para detectar la presencia de diferentes tipos de elementos en las imágenes (vegetación, autos, personas, etc)

Luego, para comprender las preferencias de las personas frente a esos entornos y sus atributos, se recurrió a la teoría de utilidad aleatoria, que permite con un modelo matemático, inferir elecciones y valoraciones implícitas a partir de imágenes.

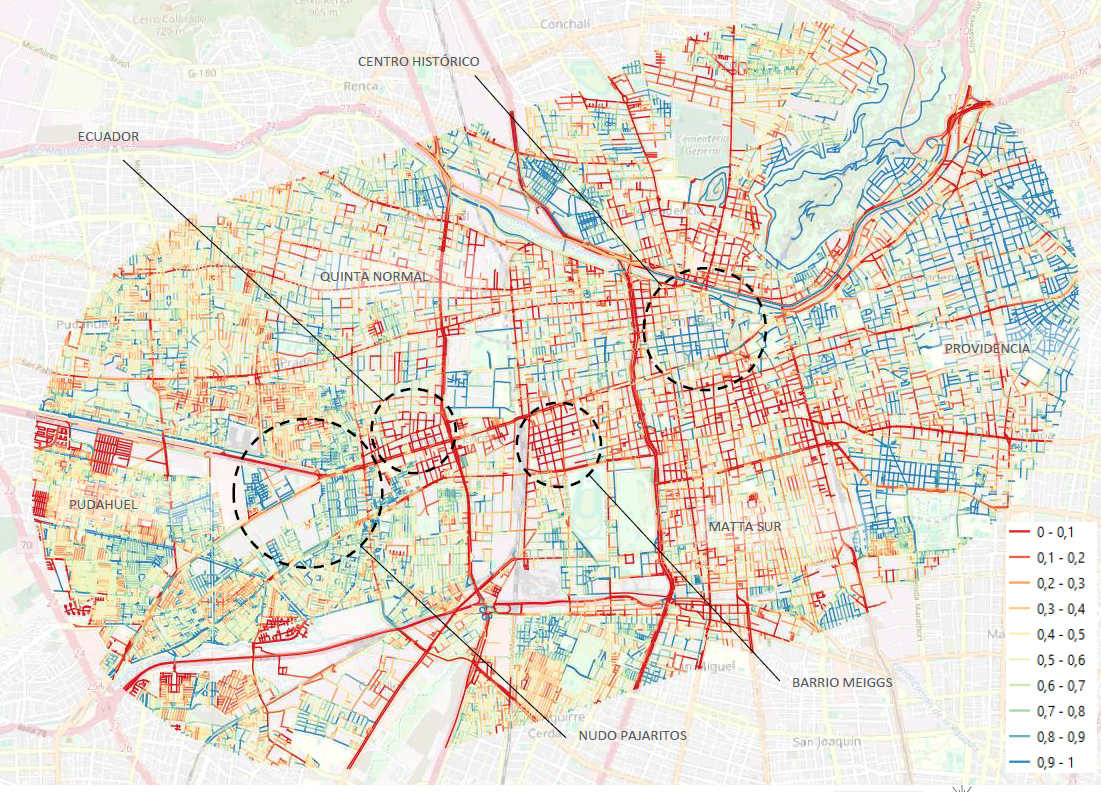

A partir de esta enorme base de datos, se aplicó el modelo al entorno urbano más amplio del eje Alameda —3,75 km de cobertura—, generando un Indicador de Calidad del Espacio Público para Movilidad Activa que revela cómo se perciben distintas calles en función de sus características.

Uno de los elementos más novedosos del estudio, fue el uso de inteligencia artificial para analizar imágenes de Street View. Esta tecnología permitió identificar atributos no visibles en los datos espaciales tradicionales, como el porcentaje de vegetación en la imagen o la proporción de píxeles ocupados por veredas y calzadas. Así se obtuvo una nueva capa de información, mucho más rica y detallada.

Uno de los elementos más novedosos del estudio, fue el uso de inteligencia artificial para analizar imágenes de Street View. Esta tecnología permitió identificar atributos no visibles en los datos espaciales tradicionales, como el porcentaje de vegetación en la imagen o la proporción de píxeles ocupados por veredas y calzadas. Así se obtuvo una nueva capa de información, mucho más rica y detallada.

Esta metodología también se aplicó en Roubaix, una ciudad al norte de Francia, donde se buscó identificar cuánto valoran las personas distintos atributos del espacio público, poniendo especial énfasis en los elementos que resultan más importantes para las mujeres.

En palabras del profesor Tomás Cox, “este tipo de metodologías es muy relevante para aplicar, ya que permite extender el análisis de espacio público a un contexto más amplio, a escala comunal e incluso de ciudad, con detalle a nivel de calle. Esto permite generar mapas bien detallados que luego sirven como insumo para un análisis sistémico del espacio público, y no solo de plazas o lugares muy puntuales. Así, se pueden planificar recorridos y analizar la continuidad de espacios públicos de buena calidad, ya que al mejorar un tramo de calle no solo se transforma ese tramo, sino todos los recorridos que permite conectar. El uso de metodologías avanzadas es algo que debemos aprovechar como urbanistas y que debería potenciar la posibilidad de hacer análisis cada vez más completos.”

¿Cuáles son los aportes de estos estudios al Urbanismo?

Uno de los principales logros fue la evaluación precisa de atributos urbanos, que hasta ahora, no se habían medido con este nivel de detalle. El cruce entre percepción visual —a partir de imágenes— y datos espaciales fue innovador, y permitió construir un modelo robusto que incluso distingue entre distintos perfiles de usuario, algo que los modelos tradicionales como Place Pulse no contemplan.

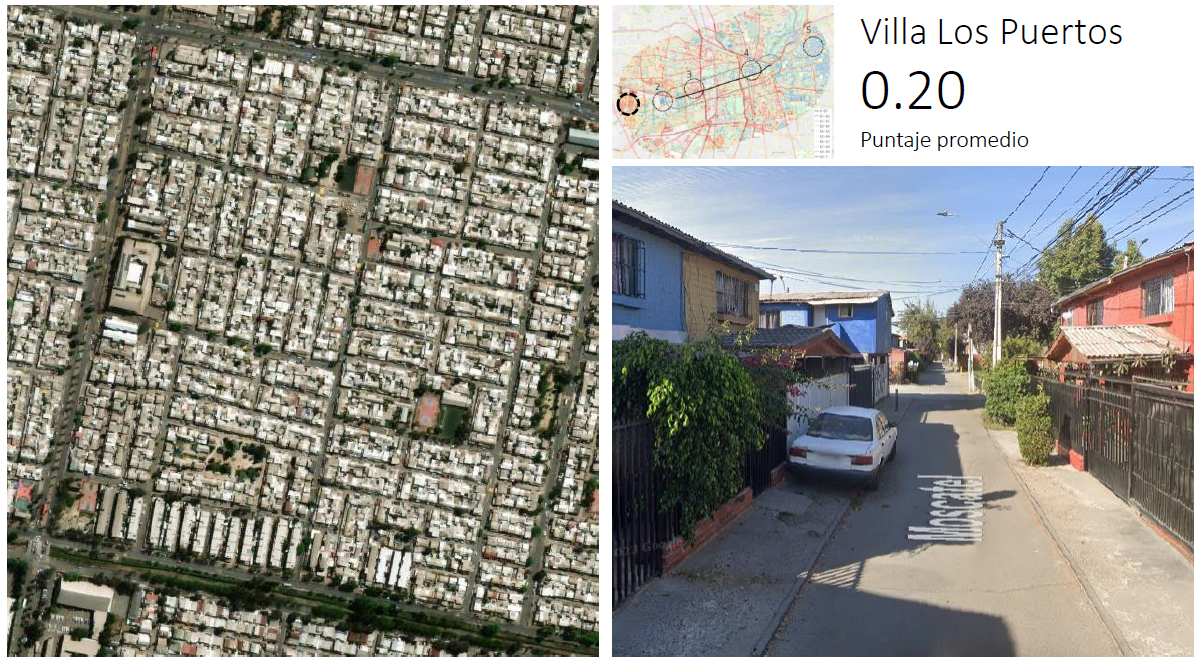

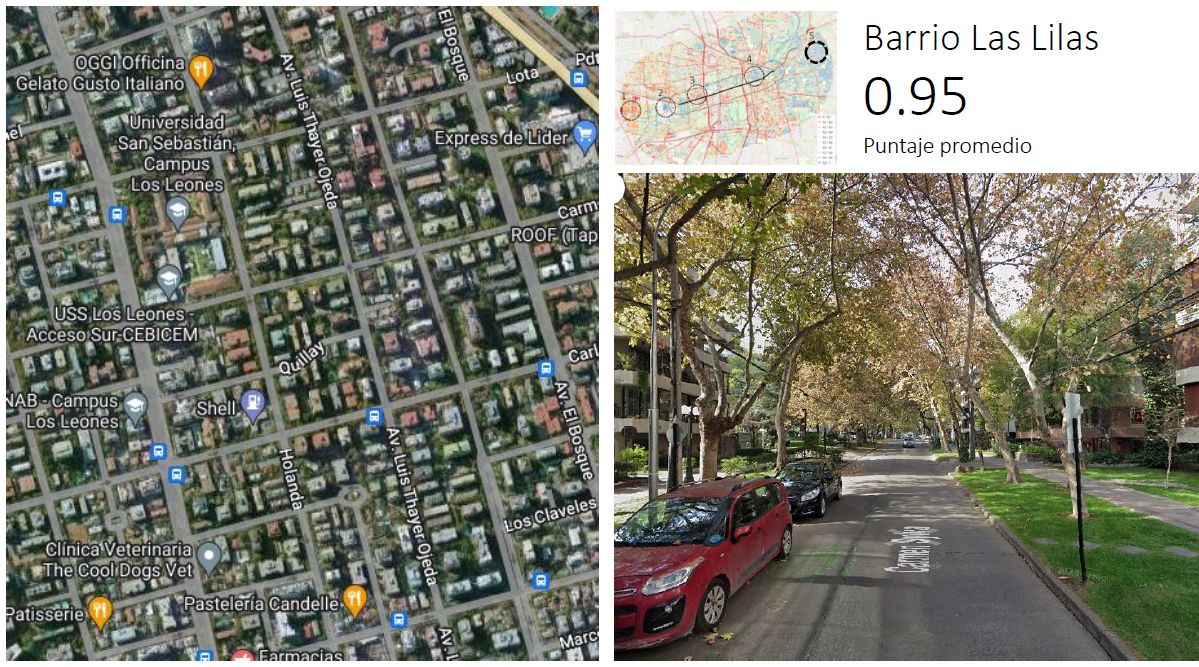

Los resultados no solo identificaron con un método matemático y estadísticamente robusto los atributos que generan una percepción positiva del espacio público, sino también aquellos que restan valor a la experiencia urbana. Por ejemplo, las calles con baja vegetación, poca actividad comercial, alta densidad de construcciones recientes y que forman parte de vías principales, tienden a ser menos atractivas para la movilidad activa.

En contraste, se comprobó que la vegetación urbana, la conservación del patrimonio histórico y una densidad equilibrada mejoran significativamente la percepción del entorno, haciendo que caminar o pedalear por la ciudad sea una experiencia más agradable y segura.

Finalmente, el modelo tiene un potencial escalable a nivel urbano, lo que abre la puerta a su aplicación en otras ciudades. Aunque algunas variables aún no se pueden capturar con capas SIG —como el mobiliario urbano o el ancho de las veredas—, la inteligencia artificial ofrece un camino prometedor para seguir profundizando en el análisis.