El seminario fue organizado por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) en colaboración con el Programa de Riesgo Sísmico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el marco del programa de Magíster en Gestión Territorial del Riesgo de Desastres.

El seminario fue organizado por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) en colaboración con el Programa de Riesgo Sísmico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en el marco del programa de Magíster en Gestión Territorial del Riesgo de Desastres.

El profesor Rodrigo Caimánque, Director (s) de la Escuela de Postgrado, abrió la jornada señalando el carácter único del programa de magíster, el cual busca vincular la ciencia y las políticas públicas. “Este programa reúne condiciones excepcionales para fortalecer la interfaz entre ciencia y políticas públicas, transformándose en el único en Chile que aborda la construcción del riesgo desde una perspectiva territorial.”

Caimánque enfatizó la necesidad de aprender de las tragedias para avanzar en la sostenida reducción del riesgo en nuestros territorios.

Por su parte, la profesora Carmen Paz Castro Correa, Vicedecana de la FAU y coordinadora académica del Magíster en Gestión Territorial del Riesgo de Desastres, recalcó la relevancia de este seminario en un año de profunda memoria histórica: “1985 nos dejó un triple mensaje: la fragilidad institucional, la fuerza de la ciudadanía y la urgencia de integrar el riesgo en el desarrollo.”

Desde su rol académico, la profesora destacó la evolución del pensamiento en torno al riesgo, que ha pasado desde enfoques estructurales a visiones integrales y sistémicas que consideran, entre las causas de fondo del riesgo, la desigualdad territorial, la falta de participación ciudadana y la escasa preocupación por la sostenibilidad.

Armero: la tragedia que cambió la gestión del riesgo en América Latina

El profesor Juan Pablo Sarmiento, experto colombiano y académico de la Universidad Internacional de Florida, compartió un análisis profundo sobre la tragedia de Armero y sus impactos transformadores: “Armero no solo dejó 20.000 muertos: expuso una institucionalidad paralizada, pero también fue el punto de partida para rediseñar la gestión del riesgo en Colombia.”

El 13 de noviembre de 1985, una erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó la fusión de glaciares, generando flujos de lodo que descendieron arrasando la ciudad de Armero a más de 70 km de distancia. La población no tenía visibilidad del volcán ni acceso oportuno a información de alerta. En solo dos horas, un flujo de más de 40 km/h sepultó la ciudad bajo 2 a 5 metros de sedimento.

El profesor Sarmiento, quien vivió el desastre en una etapa temprana de su carrera, contextualizó el evento no solo desde su impacto geológico sino también político, social e institucional. Recordó que la tragedia se produjo tras décadas de inactividad del volcán y en un momento de extrema fragilidad política y social para el país: conflicto armado, narcotráfico, desplazamiento forzado y, apenas una semana antes, la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo M19.

Pero también cómo este evento derivó en una nueva institucionalidad, con la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, pionero en América Latina.: “Por primera vez se habló de mitigación, de anticipación y se creó una oficina de atención de emergencias al más alto nivel”.

Sarmiento destacó que estas transformaciones posicionaron a Colombia como referente en la región, aunque subrayó que la replicabilidad de estos modelos en otros países debe considerar las particularidades de cada contexto.

“El desastre de Armero fue una tragedia, pero también una oportunidad para repensar profundamente el papel del Estado y de la sociedad en la gestión del riesgo. Su legado aún nos guía”, concluyó.

Terremoto de Algarrobo del 3 de marzo de 1985

El profesor Jaime Campos, director del Programa de Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile, ofreció una presentación sobre las lecciones que dejó el sismo de 1985 en Chile y la necesidad de fortalecer la colaboración científica en América Latina.

“Ese terremoto cambió mi vida. Me hizo dejar la ingeniería y dedicarme a la sismología”, relató Campos, recordando cómo el terremoto de Algarrobo del 3 de marzo de 1985 lo sorprendió mientras regresaba de su práctica profesional. El impacto de ese evento no sólo marcó su trayectoria personal, sino que también transformó el enfoque global sobre las políticas de reducción del riesgo de desastres en el ámbito de la sismología.

Aquel año fue clave para América Latina: Además del terremoto en Chile, se registraron catástrofes en México y Colombia, que sumados a graves eventos de desastres en la década de los 80’, generó una conciencia internacional sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención. A partir de entonces, se impulsó el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, promovido por la ONU.

Durante su exposición, el académico compartió imágenes del precario equipamiento con el que contaba el país en 1985: una red sismológica anticuada, incapaz de registrar adecuadamente eventos de gran magnitud. Esto impidió incluso precisar con certeza el epicentro del sismo, cuyas consecuencias fueron devastadoras: más de 200 muertos, 2.500 heridos y un millón de damnificados.

“El terremoto evidenció la falta de preparación. Los pocos instrumentos que existían se saturaron. No estábamos en condiciones de enfrentar una emergencia”, explicó.

Campos enfatizó que los países andinos comparten geoamenazas únicas —terremotos, volcanes, aluviones, deslizamientos— que no pueden reproducirse en laboratorios. Por ello, insistió en la necesidad de fomentar redes de cooperación científica, compartir datos y buenas prácticas, e incorporar saberes locales y ancestrales en el diseño de políticas públicas. Asimismo, señaló que “la colaboración científica latinoamericana es vital para enfrentar los desastres”.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la relevancia de programas académicos como el Magíster en Gestión Territorial de Riesgo de Desastres de la Universidad de Chile. Este programa, según Campos, busca formar tomadores de decisiones capaces de anticipar escenarios de riesgo, integrando ciencias exactas, sociales y humanidades.

“La formación debe permitirnos leer la complejidad del territorio y actuar con anticipación. No basta con conocer la amenaza, hay que tener la capacidad de adaptarse a ella”, afirmó.

Riesgo de desastres y patrimonio: el terremoto de 1985 como punto de inflexión

Durante el seminario, el académico arquitecto Mario Ferrada Aguilar, profesor del Instituto de Historia y Patrimonio de la FAU, ofreció una reflexión sobre el impacto del terremoto en el patrimonio arquitectónico y urbano del país.

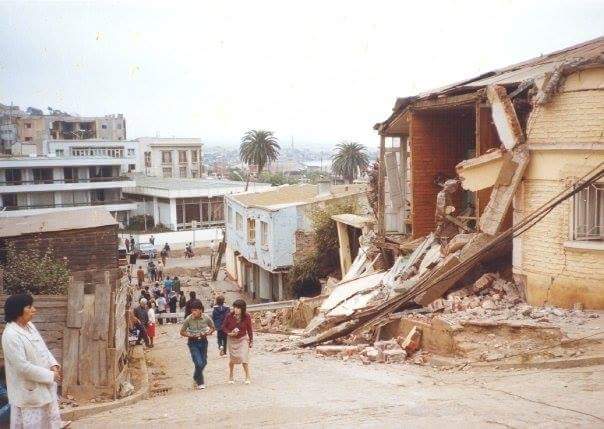

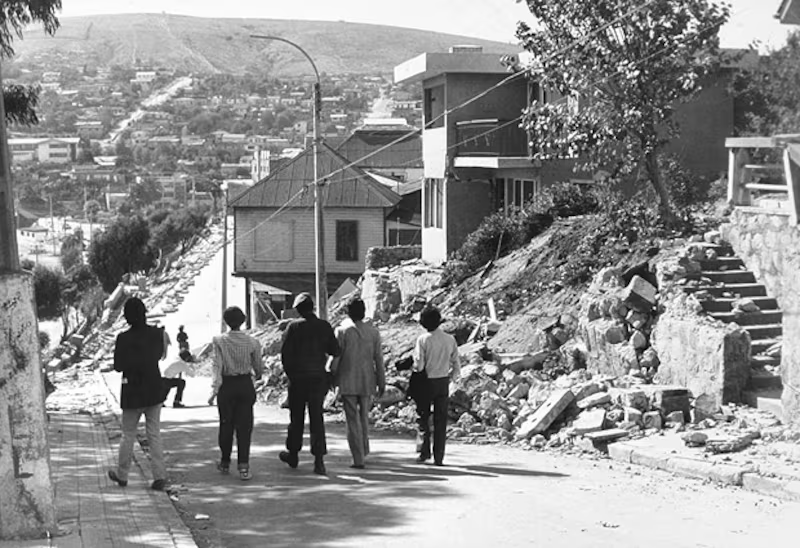

En su ponencia, subrayó que los desastres no sólo obedecen a fenómenos naturales, sino que sus efectos están condicionados por los contextos políticos, sociales e institucionales en los que ocurren. “El terremoto de 1985 fue el primero que visibilizó el patrimonio como un tema de interés público y no solo académico”, señaló. El evento, que alcanzó una magnitud 8 y afectó al 50% de la población chilena, expuso una profunda vulnerabilidad en las infraestructuras construidas con sistemas tradicionales, especialmente en zonas urbanas, rurales y costeras.

En su ponencia, subrayó que los desastres no sólo obedecen a fenómenos naturales, sino que sus efectos están condicionados por los contextos políticos, sociales e institucionales en los que ocurren. “El terremoto de 1985 fue el primero que visibilizó el patrimonio como un tema de interés público y no solo académico”, señaló. El evento, que alcanzó una magnitud 8 y afectó al 50% de la población chilena, expuso una profunda vulnerabilidad en las infraestructuras construidas con sistemas tradicionales, especialmente en zonas urbanas, rurales y costeras.

Ferrada recalcó que el terremoto dejó una huella no sólo física, sino también simbólica y mediática. Fue el primero ampliamente cubierto por la televisión, lo que contribuyó a evidenciar problemáticas estructurales y sociales del país bajo el régimen militar. Además, reveló la falta de planificación estatal y la debilidad del Estado para responder con una estrategia de reconstrucción integral.

En cuanto a las consecuencias patrimoniales, el sismo provocó la destrucción masiva de edificaciones históricas y tradicionales, muchas de las cuales no fueron recuperadas. “Se demolió sin diagnóstico, sin conversación con las comunidades. Se perdió patrimonio, pero también se perdió arraigo territorial”, sostuvo.

A pesar de este escenario, Ferrada destacó varias lecciones fundamentales: El terremoto impulsó el perfeccionamiento de las normas de construcción (como la norma sísmica NCh433), inició el debate técnico sobre el adobe como material sismo-resistente y dio origen a la práctica sistemática de registros de daños por parte de universidades y gremios profesionales.

“Este sismo marcó un antes y un después en la gestión del patrimonio y en la toma de conciencia sobre su vulnerabilidad. Hoy valoramos más nuestro patrimonio justamente por la historia sísmica que compartimos”, concluyó el académico.

México de 1985, terremoto de magnitud de 8.1

Finalmente, el geólogo Gabriel Reyes Gil, estudiante del Magíster en Gestión Territorial del Riesgo de Desastres, abordó algunas transformaciones que dejó el devastador terremoto de México de 1985.

Reyes relató que el terremoto del 19 de septiembre de 1985, ocurrido a las 7:19 a. m., con una magnitud de 8.1 y epicentro en las costas de Michoacán, marcó profundamente a la sociedad mexicana. Aquel sismo, que duró 150 segundos, fue seguido al día siguiente por una réplica de magnitud 7.6, agravando aún más los daños. Se calcula que más de 10.000 personas murieron y cerca de 5.000 inmuebles resultaron afectados, generando pérdidas económicas superiores a los 4.000 millones de dólares.

Uno de los elementos destacados por Reyes fue el contexto político y social en que ocurrió el desastre. México se preparaba para albergar el Mundial de Fútbol de 1986, y la débil respuesta gubernamental frente al sismo generó una fuerte crítica social y fue detonante para la reorganización institucional del país. En ese marco, nació el Sistema Nacional de Protección Civil en 1986, menos de un año después del terremoto.

Además, se impulsaron reformas profundas en la política de prevención y gestión de desastres, entre ellas la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, así como el fortalecimiento de la investigación sobre suelos y sismicidad, especialmente en la región del Cinturón de Fuego del Pacífico.

La actualización de los códigos de construcción fue otra transformación clave. El terremoto de 1985 evidenció serias fallas estructurales, como la mala distribución de cargas en los edificios. La presentación también abordó la evolución del papel de la sociedad civil. A raíz del sismo del 85, emergió con fuerza una sociedad civil organizada, capaz de articularse en acciones de rescate, reconstrucción y participación política.

Con un llamado a equilibrar la inversión pública entre respuesta y prevención, el expositor cerró su intervención destacando que el terremoto de 1985 no sólo cambió el rostro urbano de Ciudad de México, sino que también sembró las bases de una cultura de gestión de riesgo que aún continúa en evolución.

Finalmente, tras el diálogo con el público asistente el encuentro permitió generar una discusión y reflexión que ayuda a comprender cómo, desde realidades geográficas, sociales y políticas distintas, estos eventos causaron dolor y destrucción, pero además transformaron paradigmas, movilizaron a la ciudadanía y obligaron a repensar nuestras formas de habitar, planificar y responder ante lo incierto.

Puedes ver el Seminario completo aquí: Seminario MGTRD: Entre la Conmemoración y la Prevención en los Últimos 40 años

.webp)